3.喜多方−甲斐本家蔵座敷

[2005年 7月 1日(金)](その3)

|

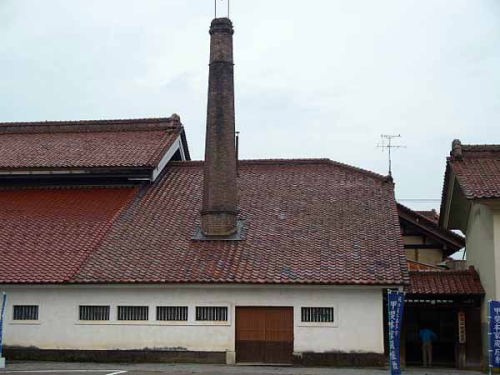

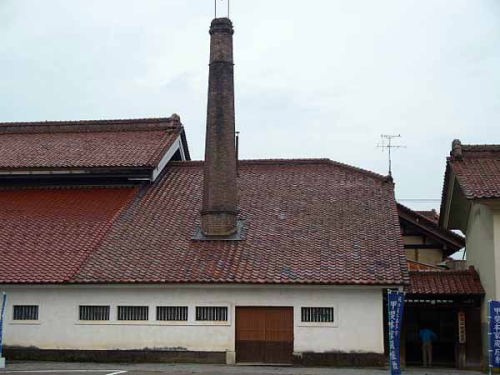

| 外観(甲斐本家蔵座敷) |

甲斐本家蔵座敷−中へ入ってみると、その贅を尽くした作りに圧倒されるのだが、外観からはそれは窺えない

質素というのとは異なるが、本当の贅とは周囲に誇示することではなく、うちに秘めるものという文化が感じられる

確かに一見して目を引く建物ではあるが、贅を誇示していると感じられるものはない

|

| トイレ周辺の壁(甲斐本家蔵座敷) |

中へ入って、早速トイレを借用

そこは、特別に客人を迎えるためのものでもなく、展示されているという感でもない

それなのに、一瞬にして漂ってくる本物という確かな手応えは何だろうか

|

|

|

| 展示室(甲斐本家蔵座敷) |

|

展示室(甲斐本家蔵座敷) |

とりあえず、中に入る

まずは展示室で食器などの調度品の展示室を通過する訳だが

会津という都からは遠く離れた地方都市に豊かな階層が確かに存在していたことがはっきりと示されている

|

|

|

| 蔵座敷(甲斐本家蔵座敷) |

|

蔵座敷(甲斐本家蔵座敷) |

庭園に向かって開け放たれた座敷蔵は、欅、紫壇・黒壇などの銘木をふんだんに使い、7年の年月を費やして建てられたもの

築80年を経ても、四季の風情を見せる純和風庭園と相俟って当時の重厚な風格を誇らしげに保つ別名烏城

その姿には、蔵を持つことを人生の夢とした喜多方の人々の想いが結晶となっている

|

| 蔵座敷(甲斐本家蔵座敷) |

壁の黒漆喰を修繕するために京都の職人は、「3年はかかる」といったという

黒漆喰は高価で、窓枠や扉などの一部などにしか使われない

壁全面に本来のツヤを出すには、大勢の職人が一斉に素手で磨かなければならないのだ

「それだけ3代目が贅を尽くしたということでしょう」と現当主はいう

|

| 螺旋階段(甲斐本家蔵座敷) |

1階の店舗から2階の住宅部分へ昇る螺旋階段は今でも日常の生活に使われている

実際に曲面を使っているのは、この位置から見ると右側の側板だけだ

だが、欅の大木を削りつるされた螺旋階段は今も見応え感じることができる

|

| 周辺の建物(甲斐本家蔵座敷) |

螺旋階段を見ると一旦外へ出されてしまう

周囲の建物は甲斐本家でhないのだが

それは、今も会津・喜多方の豊かな文化を伝えている

|

| 周辺の建物(甲斐本家蔵座敷) |

もちろん、観光客の目を意識していることではある

そのことは十分に割引したとしても、タイムスリップしたような建物の風情には明らかに本物感を味わうことが出来る

観光客向けにちゃらちゃらとした表面だけを取り繕ってもこの重厚感がでて来るものではない

|

| 蔵(甲斐本家蔵座敷) |

再び、甲斐本家の入口側に回ってみる

見学コースから外れたところに本物か偽物かという本質が現れてくるからだ

|

| 蔵(甲斐本家蔵座敷) |

間違いなく実際に蔵として使用されていたということが明らかに伝わってくる