10.仲間川マングローブ紀行(2)−サキシマスオウ

[2005年 3月 9日(水)](その7)

|

| セイタカシギ(仲間川) |

仲間川マングローブの遊覧船による遡行は続いている

川幅はかなりあるから、

超望遠のズームレンズをめいっぱい長い焦点距離にセットして

岸辺を虎視眈々と狙っている

ちらりと見えた白いもの、フォーカスを合わせてみると一羽のセイタカシギであった

|

| ナンテンカズラ(仲間川) |

仲間川の両岸にはびっしりとヒルギ類が繁茂して濃い緑色の壁となっている

はっきりと花が見えることはあまり無いのだが

ところどころに、ピンクのツツジ類や黄色のネンテンカズラを見かけることがある

|

| ウブンドルのヤエヤマヤシの群落(仲間川) |

川幅がやや開けたところ左岸の上方にヤエヤマヤシの群落が見られる

とても珍しい群落で学術的にも貴重なものだとのこと

|

| サキシマスオウ(仲間川) |

遊覧船の最も上ったところで一旦下船してサキシマスオウの巨木を観察する

タコの足のようなヒルギ類の根と同じように

マングローブで生き残るために流れる土に身体を支えたり

呼吸をするために板根と呼ばれる特殊な形態の根が発達した

この個体では板根の高さが実に4メートルにのぼる

信じられない迫力だ

|

| サキシマスオウ(仲間川) |

巨大な板状の根だから板根(ばんこん)という

巨大で薄くて極めて丈夫だ

船の舵などに利用されたという

|

| サキシマスオウ(仲間川) |

樹木本体を支えるための板根ならば

単に放射状に伸びれば機能を果たせそうな気がするが、

実際には微妙にカーブしている

ものすごく美しい、いや、なまめかしいとすら思えてしまうくらいだ

|

| シロハラクイナ(仲間川) |

サキシマスオウの見学時間はほんの数分しかない

再び遊覧船に戻って今度は来た道を河口へ向けて戻ってゆく

一瞬だが、珍しいシロハラクイナが目に入った

瞬間の判断で撮影したが、なんとか写ってくれたようだ

|

| オキナワシャリンバイ(仲間川) |

満開のオキナワシャリンバイ、

仲間川の川岸ではかなり目立つ花のひとつだ

遠くだから判らないがおそらくは甘い香りが漂っているんだろう

|

| 白サギ(仲間川) |

おそらくはコサギであろう

大きさの基準がよく判らないので白鷺としておく

彼らがここに飛来すると言うことはマングローブの浅瀬には魚がいるということだ

と思ったら、魚類だけでなく蟹や海老の仲間も含めて

とても豊かな川ということだそうだ

|

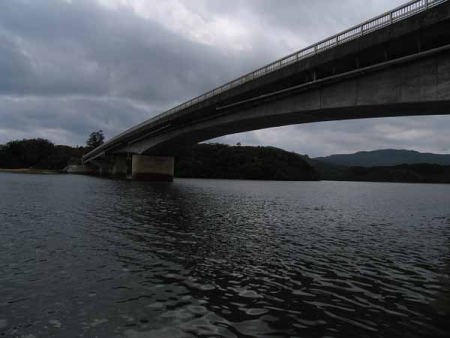

| 仲間川遊覧を終えて |

河口部はどこからが海で、どこまでが川だかはっきりしない

一応この橋を川と海の境界としているとのことだ

つまり、今、橋を渡った

仲間川とはお別れである

|

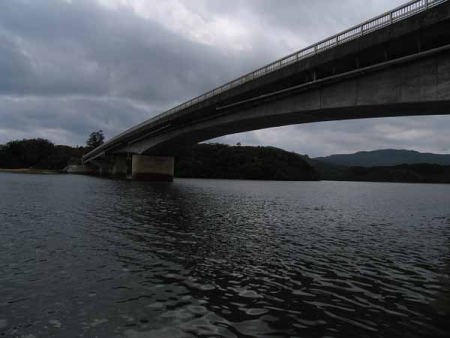

| 仲間川遊覧を終えて |

まもなく桟橋に接岸した「かもめ13号」から下船して

マングローブの初体験を終えることになった

日本に生息する動植物の種を数えるなんていうことがあるのなら

沖縄のマングローブがあることで種は大幅に増えているに違いない

面積ではともかく豊かさと多様性には大きく貢献しているであろう