10.寝覚めの床と浦島伝説

[2005年 9月10日(土)](その4)

|

|

|

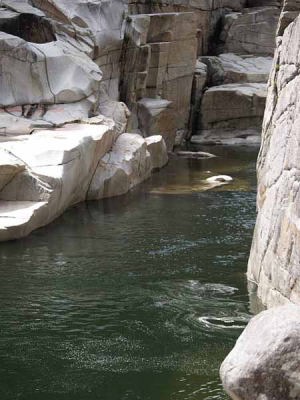

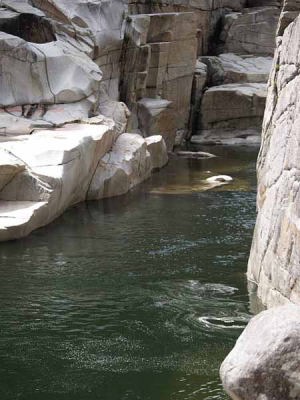

| 巨岩のある風景(寝覚めの床) |

|

巨岩のある風景(寝覚めの床) |

ウィキペディア(フリー百科事典)によると

「寝覚の床(ねざめのとこ)は、長野県木曽郡上松町にある名勝である。

国の名勝史跡天然記念物。

JR中央本線の列車の車窓からも一望できる。

花崗岩が木曽川の水流によって侵食されてできた自然地形である。

木曽川の水位が水力発電のために下がったために、水底で侵食され続けていた花崗岩が水面上にあらわれたものである。

水流のエメラルドグリーンが映える。

中山道を訪れた歌人等によって歌にも詠まれ、長野県歌「信濃の国」の4番にも「旅のやどりの寝覚の床」とうたわれている。

寝覚の床の中央にある「浦島堂」は、浦島太郎が弁財天増を残したといわれている。」

とある

|

| ツリフネソウ(寝覚めの床) |

奇岩の作り出す景観が見所なのはもちろんだが、

川辺なだけにツリフネソウなどの花が見られるところでもあった

|

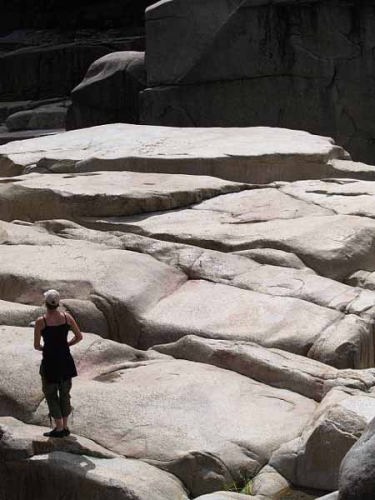

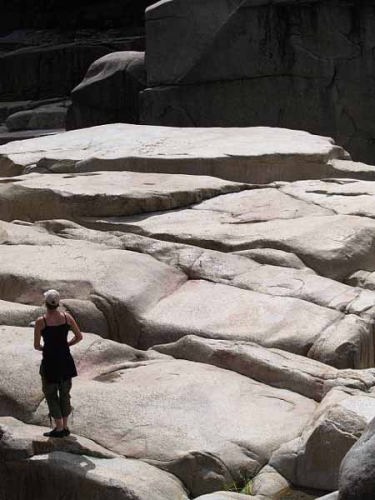

| 巨岩のある風景(寝覚めの床) |

ほとんど観光客は見あたらずに、川遊びをする数名の家族連れがあっただけ

そんな人を画面に入れて画面構成してみた

|

| モニュメント(寝覚めの床) |

同じくウィキペディアによると

「寝覚の床には、浦島太郎が竜宮城から帰ってきた後の伝説が残っている。

浦島太郎は竜宮城から地上へ帰るが、まわりの風景は変わっており、知人もおらず、旅に出ることにした。

旅の途中、木曽川の風景の美しい里にたどり着き、竜宮の美しさを思い出し、乙姫にもらった玉手箱をあけた。

玉手箱からは白煙が出て、白髪の翁になってしまう。

浦島太郎には、今までの出来事がまるで「夢」であったかのように思われ、目が覚めたかのように思われた。

このことから、この里を「寝覚め」、岩が床のようであったことから「床」、すなわち「寝覚の床」と呼ぶようになったという。

寝覚めの床の岸には、浦島太郎にちなんで「時」をテーマにした寝覚めの床美術公園が有り、日時計のモニュメントや各種彫刻が展示されています。」

|

|

|

| モニュメント(寝覚めの床) |

|

モニュメント(寝覚めの床) |

海から遠く離れたところに浦島伝説がある

そんな意外感と時空を題材にした美術品の意外さが交錯してくる

|

| おろし蕎麦(寝覚めの床寿伊舎) |

寝覚めの床の川を眺められる位置に蕎麦を食べさせる店があった

|

| 暖簾(寝覚めの床寿伊舎) |

おろし蕎麦が旨かった